親知らずの抜歯は、生え方によって難易度が大きく異なります。

まっすぐ生えている親知らずであれば、通常の抜歯と同様に、麻酔をして器具で抜くだけで済みます。処置時間は10〜20分程度です。

WEB予約

WEB予約

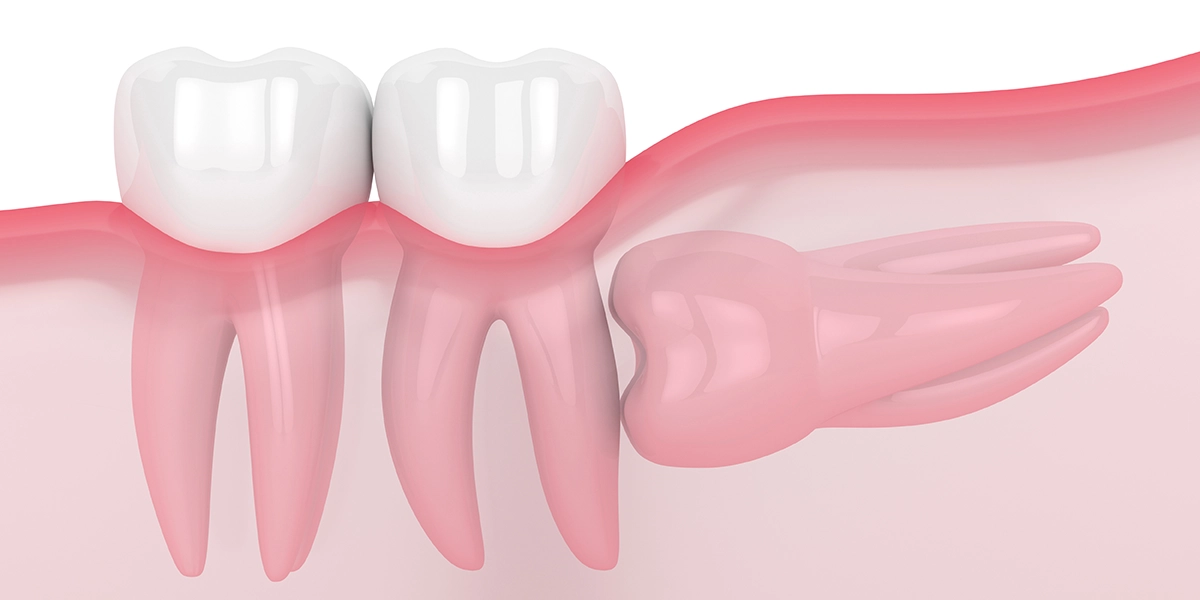

親知らずは、前歯から数えて8番目に生えてくる最後方の歯で、正式には「第三大臼歯」と呼ばれます。多くの人では18〜25歳頃に生えてきますが、現代人は顎が小さくなる傾向があり、親知らずが正常に生えるためのスペースが不足していることが多くあります。その結果、様々なトラブルを引き起こすため、抜歯が必要となるケースが少なくありません。

当院では、歯科用CTを活用した精密な診査により、安全性の高い親知らずの抜歯を提供しています。

親知らずが中途半端に生えた状態では、歯と歯茎の間に深い溝ができます。この溝には食べ物のカスや細菌が溜まりやすく、歯ブラシも届きにくいため、「智歯周囲炎」という炎症を引き起こします。智歯周囲炎の症状として、歯茎の腫れ、強い痛み、口が開きにくくなる「開口障害」、飲み込む際の痛み、発熱などがあります。

炎症が周囲の組織に広がると、顔が腫れたり、首のリンパ節が腫れたりすることもあります。さらに重症化すると、「蜂窩織炎」という広範囲の組織感染や、喉の奥まで炎症が広がって呼吸困難を起こす危険な状態になることもあります。智歯周囲炎は一度治まっても、繰り返し発症することが多いため、根本的な解決には抜歯が必要です。

親知らずは口の最も奥にあるため、歯ブラシが届きにくく、虫歯になりやすい環境にあります。特に、斜めや横向きに生えている場合、手前の健康な第二大臼歯との間に隙間ができ、そこに食べ物が詰まって虫歯を引き起こします。親知らず自体の虫歯だけでなく、手前の大切な歯まで虫歯にしてしまうリスクがあります。

また、横向きに埋まっている親知らずが、手前の歯を押し続けることで、歯並びに影響を与えることがあります。特に、矯正治療後の歯並びが親知らずの力によって乱れてしまうケースも報告されています。歯茎の下に完全に埋まっている親知らずでも、周囲に嚢胞(液体の入った袋)を形成し、顎の骨を圧迫して痛みや腫れを引き起こすこともあります。

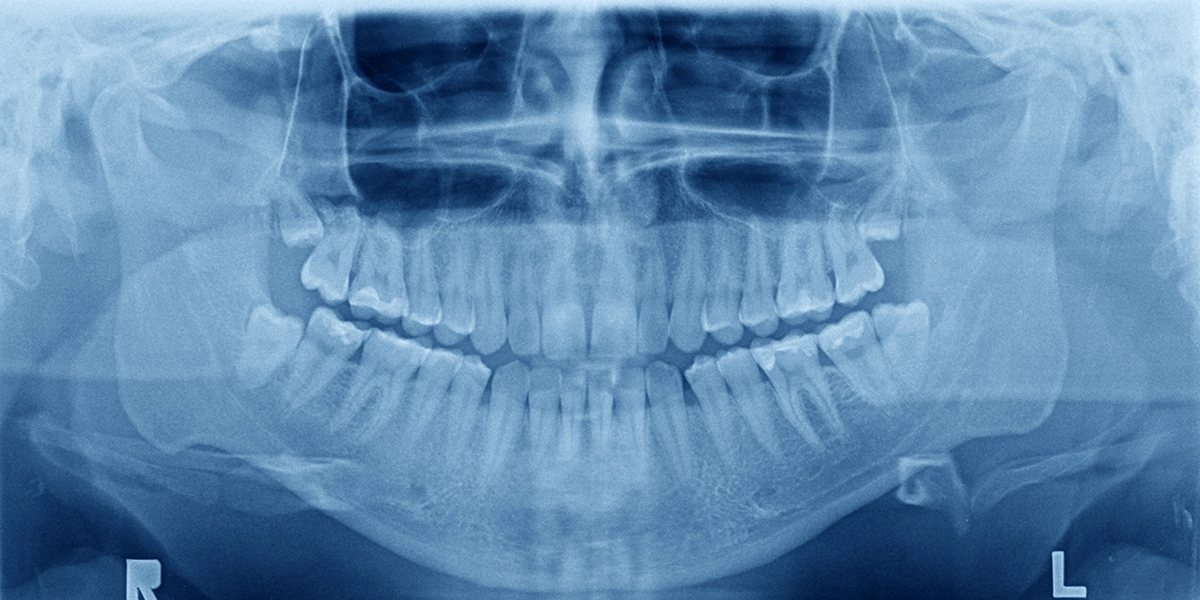

親知らずの抜歯を安全に行うためには、事前の精密な診査が不可欠です。通常のレントゲン撮影では平面的な情報しか得られませんが、歯科用CTを使用することで、親知らずの3次元的な位置、根の形態、周囲の重要な構造物との関係を正確に把握できます。

下顎の親知らずの近くには「下歯槽神経」という太い神経が通っています。この神経は下唇や顎の感覚を司っており、抜歯時に損傷すると、唇や顎の感覚が麻痺する可能性があります。CT検査により、親知らずの根と神経との距離を正確に測定し、神経損傷のリスクを事前に評価できます。

上顎の親知らずの上方には「上顎洞」という鼻とつながった空洞があります。上顎洞と親知らずの根が近接している場合、抜歯時に上顎洞と口腔内が交通してしまう「口腔上顎洞瘻」が生じるリスクがあります。CT検査でこの距離を確認し、適切な抜歯方法を計画します。

すべての親知らずを抜く必要はありません。まっすぐ正常に生えており、上下でしっかり噛み合っていて、清掃も十分できる状態であれば、抜歯の必要はありません。しかし、以下のような場合は抜歯をお勧めします。

また、症状がなくても、斜めや横向きに埋まっていて将来的にトラブルを起こす可能性が高い場合は、若いうちに予防的に抜歯することもあります。年齢が若いほど骨が柔らかく、治癒力も高いため、抜歯後の回復が早い傾向があります。

親知らずの抜歯は、生え方によって難易度が大きく異なります。

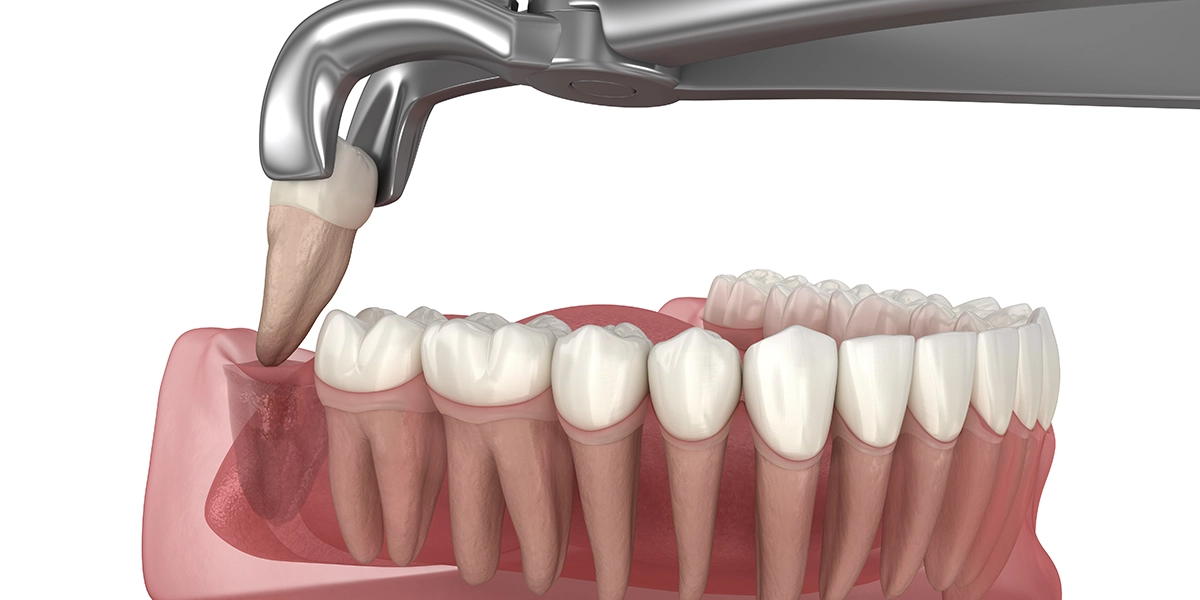

まっすぐ生えている親知らずであれば、通常の抜歯と同様に、麻酔をして器具で抜くだけで済みます。処置時間は10〜20分程度です。

斜めや横向きに埋まっている場合は、外科的な処置が必要です。まず局所麻酔を行い、歯茎を切開して親知らずを覆っている骨を露出させます。

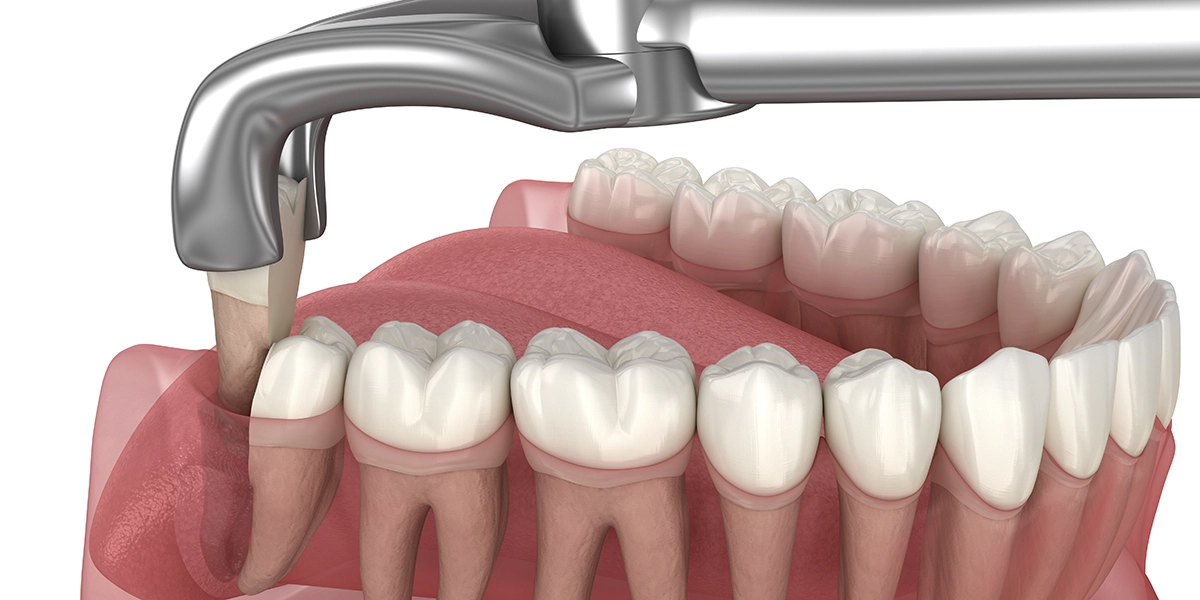

次に、親知らずが取り出せるスペースを確保するため、周囲の骨を削除します。このとき、骨が熱で損傷しないよう、注水下で冷却しながら慎重に削ります。

親知らずが骨に深く埋まっている場合は、歯を2〜3個に分割してから取り出します。分割することで、周囲の骨や神経への負担を最小限に抑えることができます。

すべて取り出したら、骨の鋭利な部分を滑らかに整え、傷口をしっかりと縫合します。処置時間は30分〜1時間程度ですが、埋まり方が複雑な場合はそれ以上かかることもあります。

抜歯後は、ガーゼを20〜30分しっかり噛んで圧迫止血します。麻酔が切れた後に痛みが出てきますが、処方される鎮痛剤で対応できる程度です。痛みは通常2〜3日でピークを迎え、1週間程度で落ち着きます。

腫れは、埋まっている親知らずの抜歯では避けられない反応です。翌日から2〜3日後に腫れがピークとなり、1週間程度で徐々に引いていきます。腫れが強いと、口が開きにくくなったり、飲み込みにくくなったりすることもありますが、これも一時的なものです。

抜歯当日は、激しい運動、長時間の入浴、飲酒は避けてください。血流が良くなると出血や腫れが強くなる可能性があります。また、抜歯した部分を舌や指で触らないようにし、強いうがいも避けてください。抜歯した穴には血の塊(血餅)ができ、これが傷の治癒に重要な役割を果たします。強いうがいで血餅が流れてしまうと、「ドライソケット」という激しい痛みを伴う状態になることがあります。

縫合した場合は、通常1週間後に抜糸を行います。抜糸は数分で終わり、痛みもほとんどありません。抜歯後の穴は徐々に肉芽組織という新しい組織で埋まり、最終的には骨が再生して完全に塞がります。完全に治癒するまでには数か月かかりますが、日常生活に支障がなくなるのは1〜2週間程度です。

抜歯後は、反対側の歯で噛むようにし、抜歯した側には負担をかけないようにします。歯磨きは抜歯した部分以外は通常通り行い、抜歯部分は柔らかい歯ブラシで優しく清掃します。処方された抗生物質や鎮痛剤は、指示通りに服用してください。