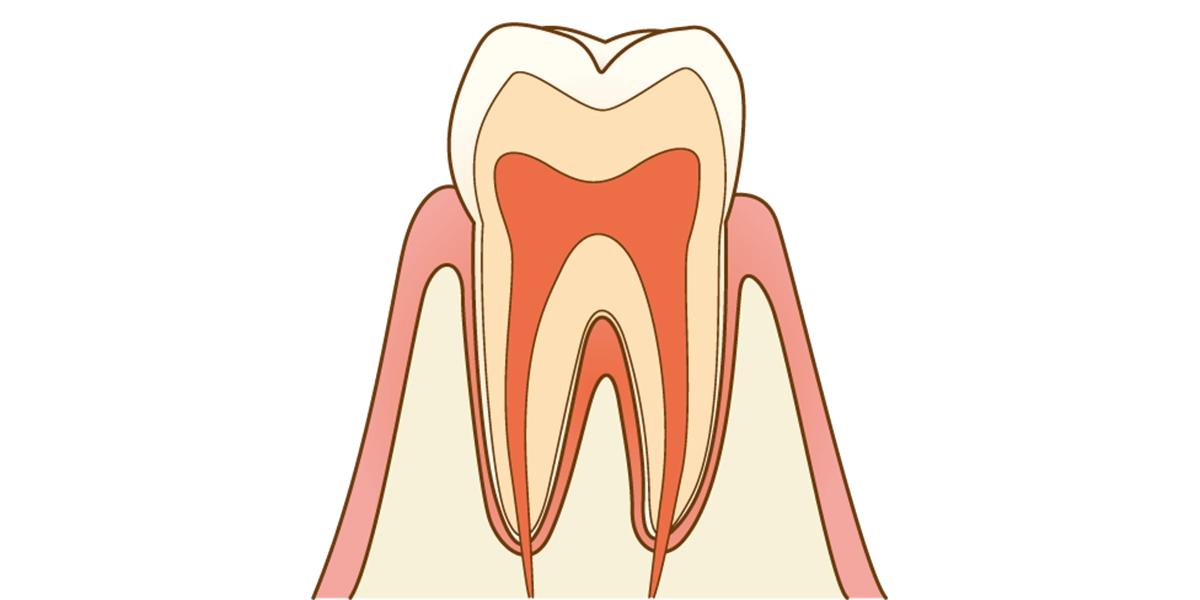

虫歯は進行度によって「C0」から「C4」まで分類されます。C0は「初期う蝕」と呼ばれる最も初期の段階で、歯の表面が白く濁る程度です。

この段階では、適切なブラッシングとフッ素の使用によって、再石灰化という自然な修復機能で改善する可能性があります。

WEB予約

WEB予約

虫歯は、お口の中の細菌が作り出す酸によって歯が溶かされていく病気です。一度溶けてしまった歯は自然に元に戻ることはなく、放置すると徐々に進行して強い痛みや歯の喪失につながります。しかし、早期に発見して適切な治療を受けることで、歯を保存し、機能を回復させることができます。

当院では、虫歯の進行度に応じた適切な治療を提供し、患者さんの歯を守るサポートをしています。

虫歯は進行度によって「C0」から「C4」まで分類されます。C0は「初期う蝕」と呼ばれる最も初期の段階で、歯の表面が白く濁る程度です。

この段階では、適切なブラッシングとフッ素の使用によって、再石灰化という自然な修復機能で改善する可能性があります。

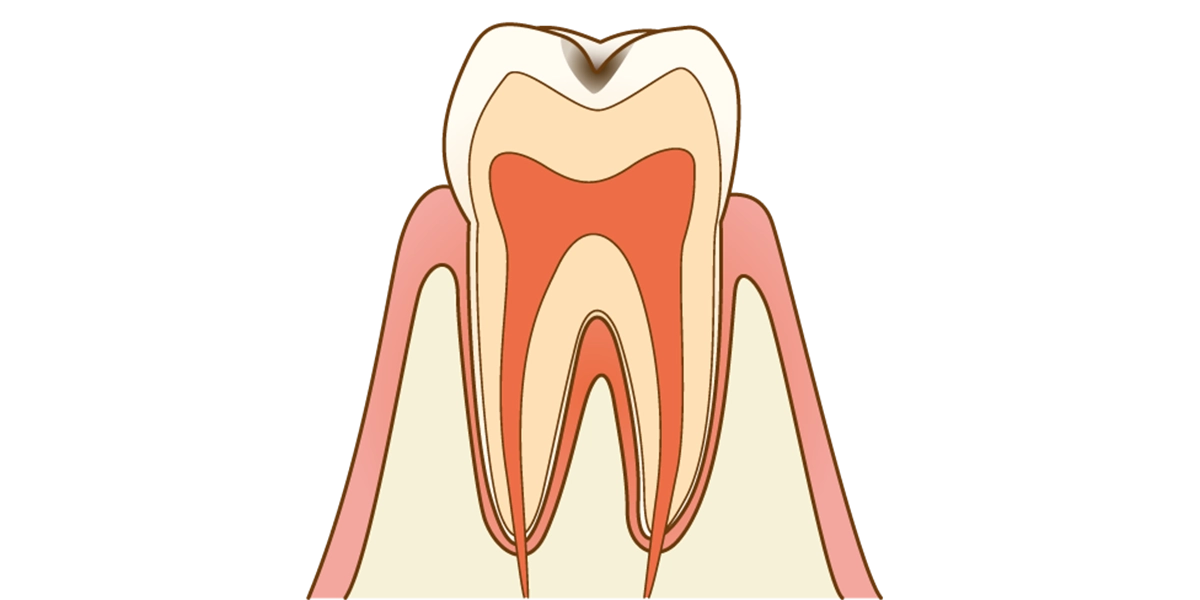

C1は、虫歯が歯の最も外側の層である「エナメル質」に限定されている状態です。エナメル質には神経が通っていないため、痛みなどの自覚症状はほとんどありません。

しかし、歯の表面に小さな穴が開いたり、茶色や黒い着色が見られたりします。この段階では、虫歯の部分を最小限削り、コンポジットレジンという歯科用プラスチックで詰める治療を行います。治療は通常1回で完了し、歯への侵襲も少なく済みます。

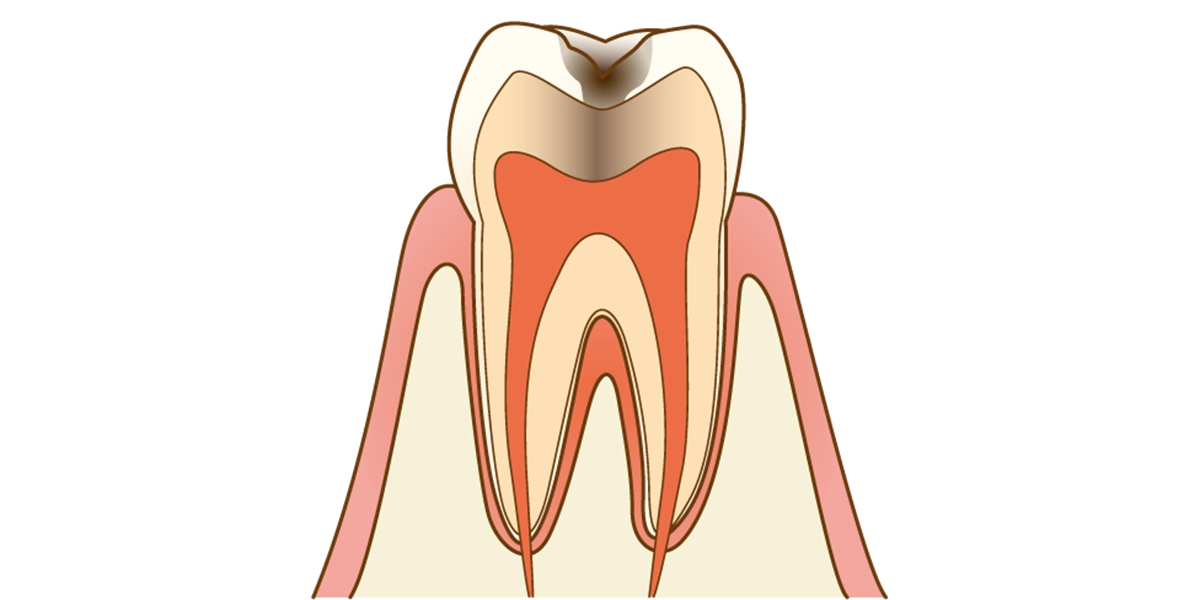

C2は、虫歯がエナメル質の下にある「象牙質」まで進行した状態です。象牙質はエナメル質よりも柔らかく、虫歯の進行速度が速くなります。また、象牙質には「象牙細管」という細い管が通っており、その奥に歯の神経があるため、冷たいものや甘いものがしみるなどの知覚過敏症状が現れます。

C2の治療では、虫歯の範囲によって方法が異なります。比較的小さい場合は、C1と同様にコンポジットレジンで詰めることができます。

虫歯が大きく、噛む力がかかる部分に及んでいる場合は、型を取って製作する「インレー(詰め物)」を使用します。インレーには金属やセラミックなどの材料があり、耐久性や審美性に応じて選択します。

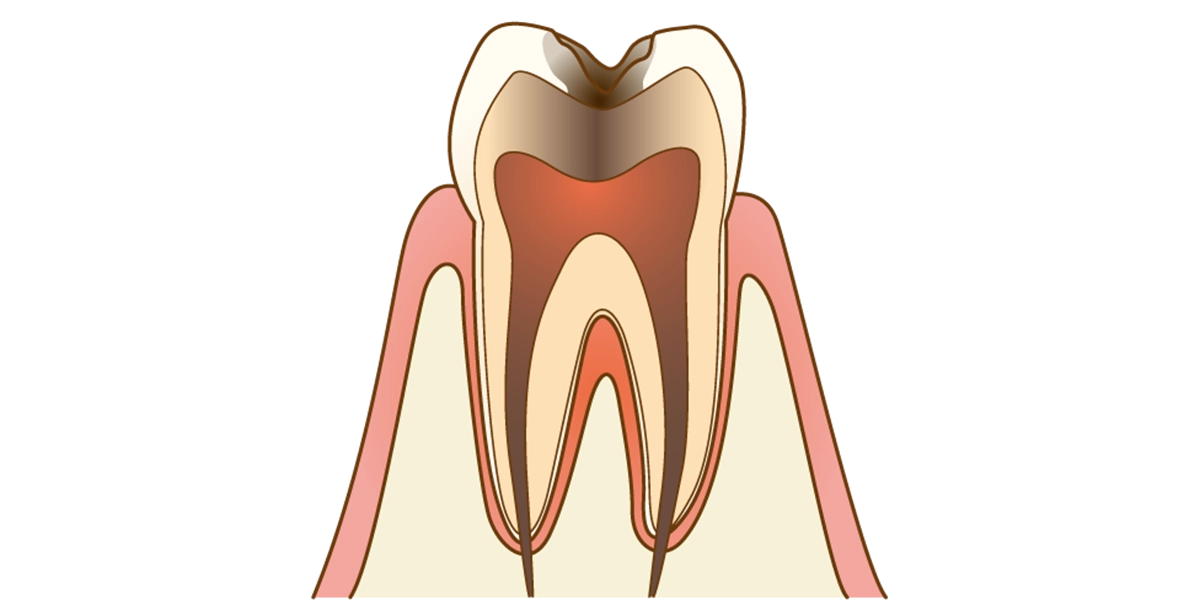

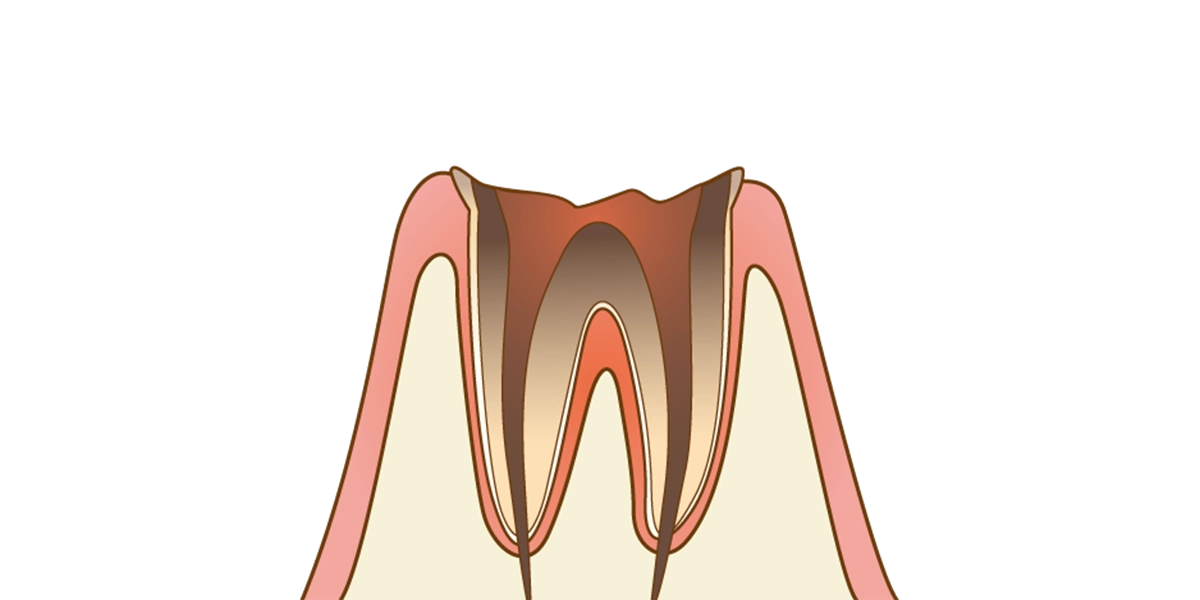

C3は、虫歯が歯の神経(歯髄)にまで達した状態です。激しい痛みが生じることが多く、温かいものがしみる、何もしなくてもズキズキ痛むなどの症状が現れます。この段階では、「根管治療」が必要となります。

根管治療とは、感染した神経を除去し、根の中を清掃・消毒して薬剤を詰める処置です。治療には複数回の通院が必要で、最終的に歯全体を覆う「クラウン(被せ物)」を装着します。

C4は、歯の頭の部分(歯冠)が大きく崩壊し、根だけが残った状態です。神経が死んでいるため痛みが一時的になくなることもありますが、根の先端に膿が溜まる「根尖性歯周炎」を引き起こし、再び強い痛みや腫れが生じます。

治療が可能な場合は根管治療を行いますが、根が大きく破壊されている場合は抜歯が必要となります。

虫歯は、「細菌」「糖質」「歯の質」「時間」という4つの要因が重なることで発生します。お口の中には多くの細菌が存在し、その中の「ミュータンス菌」などの虫歯菌が、食べ物に含まれる糖質を分解して酸を作り出します。この酸によって歯の表面が溶かされる現象を「脱灰」と呼びます。

通常、唾液の働きによって酸は中和され、溶け出したミネラルが歯に戻る「再石灰化」が起こります。しかし、頻繁に糖質を摂取したり、歯磨きが不十分で細菌が増殖したりすると、脱灰が再石灰化を上回り、虫歯が進行します。

虫歯を予防するためには、4つの要因それぞれにアプローチすることが重要です。まず、細菌のコントロールとして、毎日の丁寧なブラッシングが基本です。特に就寝前の歯磨きは重要で、睡眠中は唾液の分泌が減少するため、細菌が増殖しやすくなります。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使用して、歯と歯の間の汚れも除去します。

糖質の摂取方法も重要です。間食の回数が多いと、お口の中が酸性に傾いている時間が長くなり、虫歯のリスクが高まります。だらだらと食べ続けるのではなく、食事や間食の時間を決めて、食後は歯磨きをする習慣をつけましょう。

歯の質を強化するためには、フッ素の活用が効果的です。フッ素には歯の表面を強くし、再石灰化を促進する作用があります。フッ素配合の歯磨き粉を使用したり、歯科医院でフッ素塗布を定期的に受けたりすることで、虫歯に強い歯を作ることができます。

虫歯の治療が終わった後も、適切なケアが重要です。詰め物や被せ物と天然の歯の境界部分は、わずかな隙間から細菌が侵入しやすく、「二次カリエス(二次う蝕)」と呼ばれる再発性の虫歯が生じることがあります。二次カリエスは、詰め物の下で進行するため発見が遅れやすく、気づいたときには大きく広がっていることもあります。

治療後も定期検診を受けることで、二次カリエスの早期発見が可能になります。また、詰め物や被せ物の適合状態をチェックし、必要に応じて修理や交換を行うことで、長期的に歯を守ることができます。

根管治療を行った歯は、神経を取っているため痛みを感じにくくなります。そのため、虫歯や歯周病が進行しても気づきにくく、注意が必要です。また、神経を取った歯は栄養供給が断たれるため、徐々に脆くなり、割れやすくなります。定期的なメンテナンスと適切なケアによって、治療した歯を長く保つことができます。