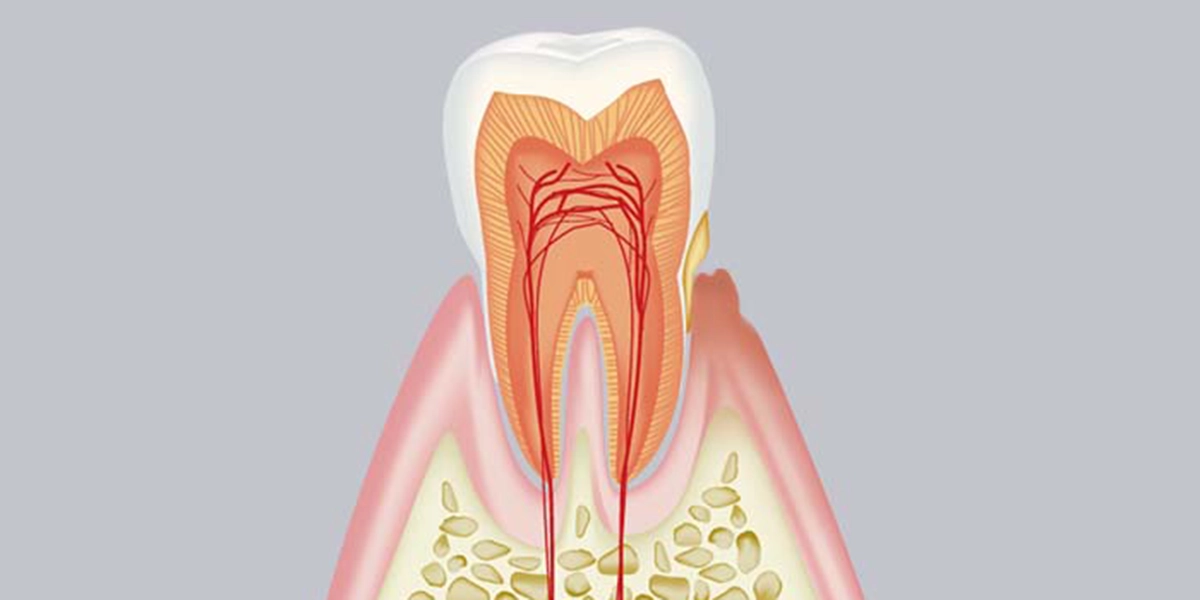

歯周病の最も初期の段階が「歯肉炎」です。歯と歯茎の境目に歯垢(プラーク)が蓄積すると、その中の細菌が出す毒素によって歯茎に炎症が起こります。

歯肉炎の症状として、歯茎が赤く腫れる、歯磨きの際に出血する、歯茎がむずがゆい感じがするなどがあります。この段階では、歯を支えている骨(歯槽骨)はまだ破壊されていないため、適切なブラッシングと歯石除去によって、完全に健康な状態に戻すことができます。

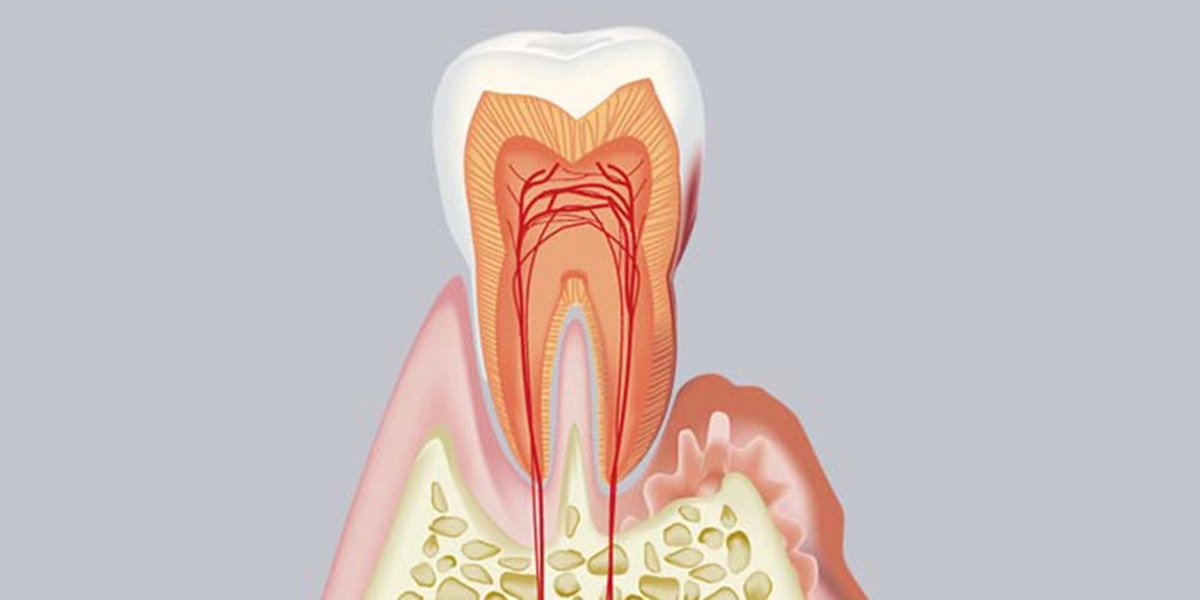

歯垢は、細菌の塊で形成された柔らかい付着物です。食後約8時間で形成され始め、24〜48時間で成熟した歯垢となります。この歯垢を放置すると、唾液中のカルシウムやリンなどのミネラルが沈着して石灰化し、「歯石」という硬い物質に変化します。

歯石の表面はザラザラしているため、さらに歯垢が付着しやすくなり、炎症が悪化する悪循環が生じます。

WEB予約

WEB予約