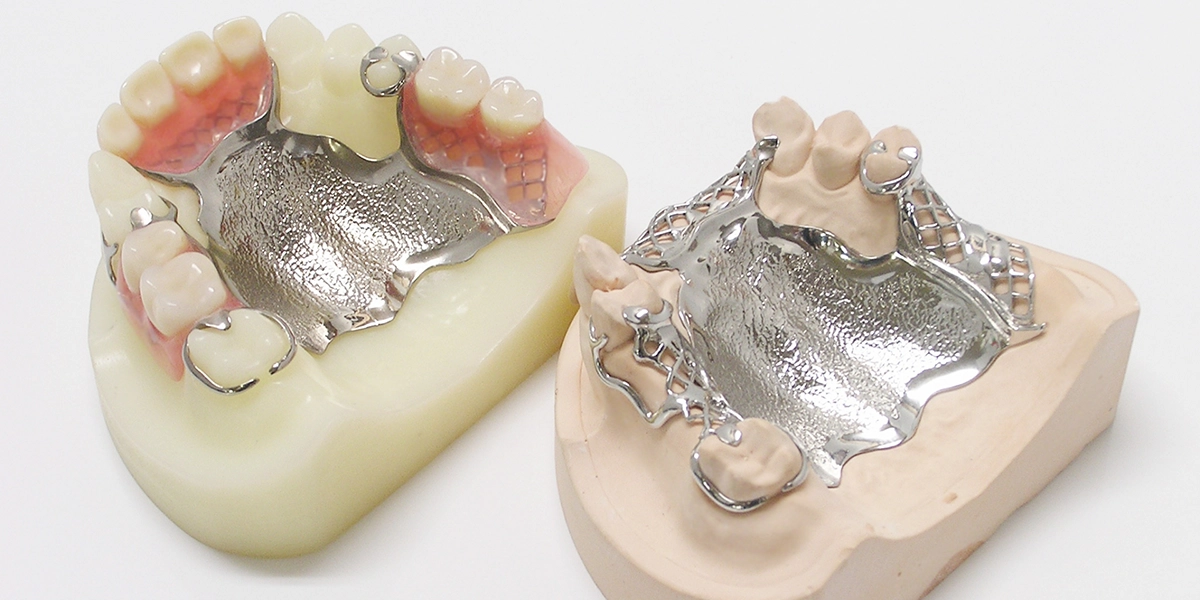

部分入れ歯は、失った歯の部分を補う人工歯と、それを支える「床」と呼ばれるピンク色の土台、残っている歯に固定するための「クラスプ」という金属のバネから構成されています。

保険診療の部分入れ歯では、床の部分がレジンというプラスチック樹脂で作られ、クラスプは金属製です。

部分入れ歯の利点は、ブリッジのように健康な歯を大きく削る必要がなく、インプラントのように手術も不要なことです。また、取り外して清掃できるため、衛生的に管理しやすい特徴があります。

一方で、クラスプをかける歯には負担がかかり、徐々にその歯が悪くなる可能性があります。また、慣れるまでは違和感があり、食事の際に食べ物が入れ歯の下に挟まることもあります。

WEB予約

WEB予約